物流業界で「2024年問題」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。

働き方改革により始まったこの課題への対応が進む中、今度は「2030年問題」という新たな課題が注目されています。

「同じような問題なの?」「何が違うの?」そんな疑問を持つ方も多いはず。

実は、この2つの問題は根本的に異なる性質を持っています。

物流業界で働く人だけでなく、私たちの生活にも大きく関わるこの2つの課題について、その違いと影響を詳しく見ていきましょう。

2024年問題と2030年問題:根本的な違いとは

まず、この2つの問題の本質的な違いを見ていきましょう。

表面的には同じ「物流の課題」に見えますが、原因も解決方法も全く異なります。

2024年問題の正体

2024年4月から施行されたトラックドライバーの働き方改革。

年間960時間という時間外労働の上限規制により、これまで長時間労働に依存していた物流システムが大きな転換点を迎えました。

この問題の核心は「時間の制約」です。

同じ人数のドライバーでも、働ける時間が制限されることで輸送能力が減少するという課題でした。

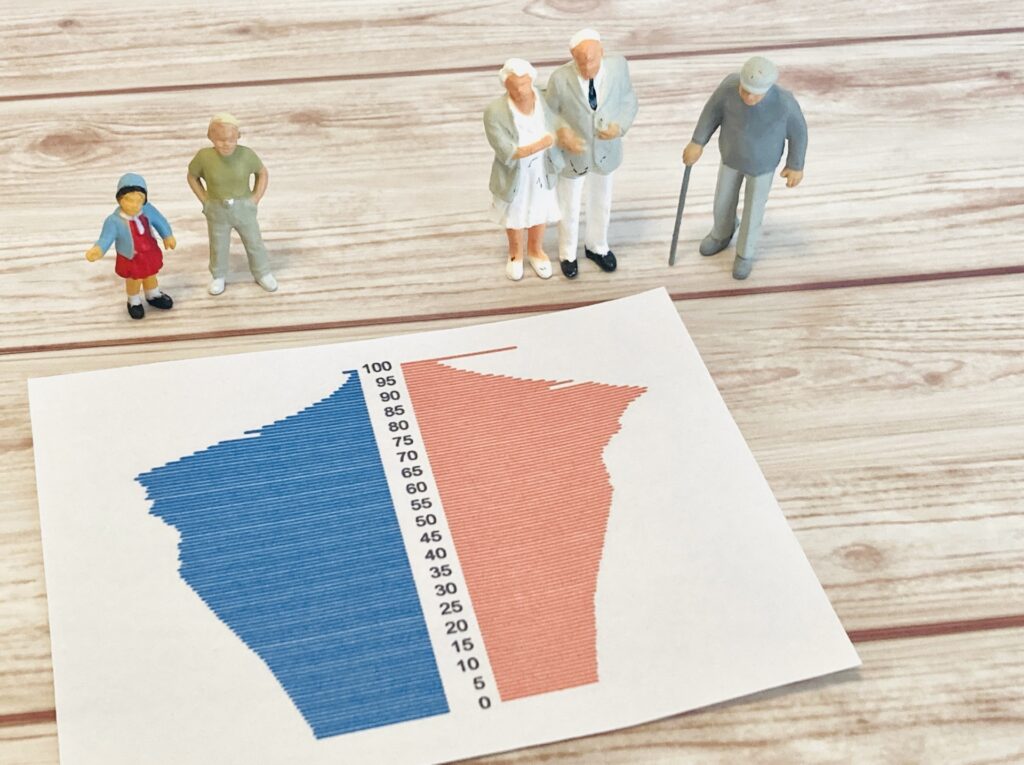

2030年問題の本質

一方、2030年問題は「人そのものの不足」が核心です。

少子高齢化の進行により、働く世代の人口が急激に減少し、物流業界に限らず日本全体の労働力が不足する問題です。

つまり、2024年問題が「今いる人をどう効率的に使うか」の問題だったのに対し、2030年問題は「そもそも人がいない」という根本的な課題なのです。

2024年問題への対応と現在の状況

2024年問題に対して、業界では様々な取り組みが行われてきました。

その成果と、まだ残されている課題を整理してみましょう。

進んだ取り組みと成果

働き方改革の施行から約1年が経過し、いくつかの成果が見えてきています。

- 中継輸送の拡大:1人のドライバーが長距離を運転せず、途中で別のドライバーに交代する仕組みが普及

- 荷待ち時間の削減:予約システムの導入により、トラックが荷物を積み込む際の無駄な待機時間が大幅に減少

- 労働環境の改善:休憩施設の充実や労働条件の見直しが進行

これらの取り組みにより、ドライバーの労働環境は確実に改善されつつあります。

依然として残る課題

しかし、2024年問題は完全に解決されたわけではなく、対応は道半ばといえる状況です。

- 輸送能力の不足:効率化だけでは補いきれない輸送能力の減少

- コスト増加:人件費や設備投資の増加による運送費の上昇

- 地方部での影響:都市部に比べて対策が遅れがちな地方での課題継続

2030年問題が生む新たな3つの脅威

2030年問題は、2024年問題とは質的に異なる3つの大きな脅威をもたらします。

脅威1:労働力の絶対的不足

現在のトラックドライバーの平均年齢は50歳前後。

2030年には多くのベテランドライバーが60代に突入し、退職者数が新規就業者数を大幅に上回ることが予想されます。

国土交通省の推計によると、何も対策を講じなかった場合、2030年度には輸送能力が34%不足する可能性があると試算されています。

これは2024年度の14%不足から2倍以上の悪化です。

脅威2:物流需要の急激な増加

人口は減少しているのに、なぜ物流需要は増加するのでしょうか?

- EC市場の爆発的成長:オンラインショッピングの普及により、個人宅への配送件数は年々増加しています。特に即日配送や時間指定配送など、より細やかなサービスが求められています。

- 高齢化による新需要:買い物が困難な高齢者向けの宅配サービスや、医療関連の配送需要が急増しています。これらは社会的に重要なサービスですが、多頻度・小口配送となるため効率化が困難です。

脅威3:インフラの同時老朽化

2030年頃には、高度経済成長期に建設された道路や橋梁、物流拠点の大規模な更新時期が重なります。

人手不足と需要増加に加えて、インフラ投資も同時に必要となる「三重苦」の状況が予想されます。

なぜ2030年がターニングポイントなのか

2030年が特に重要視される理由は、複数の社会的変化が同時に起こるタイミングだからです。

人口動態の変化点

- 団塊世代の高齢化:戦後ベビーブーム世代が80代に突入

- 生産年齢人口の急減:働き手である15-64歳の人口が急激に減少

- 少子化の影響本格化:出生率低下の影響が労働力に直撃

技術革新の分岐点

2030年は、自動運転技術や物流の完全自動化が実用段階に入ると予想される時期でもあります。

この技術革新に乗り遅れた場合、人手不足と技術格差の両方で競争力を失う可能性があります。

社会システムの限界点

現在の物流システムは、豊富な労働力を前提に構築されています。

2030年は、この前提が完全に崩れ、新しいシステムへの転換が避けられなくなる「限界点」と位置づけられています。

両方の問題に対する業界の取り組み

物流業界では、2024年問題と2030年問題の両方を見据えた包括的な対策が始まっています。

短期対策(2024年問題中心)

- 配送ルートの最適化:AIを活用して交通状況や配送先の条件を分析し、最も効率的な配送ルートを自動で設計

- 共同配送の拡大:複数の企業が協力して配送を行い、荷物の積載効率を向上

- ダブル連結トラック:通常のトラックに追加でトレーラーを連結し、1台で2倍の荷物を運べる大型車両の導入

中長期対策(2030年問題対応)

- 完全自動化への移行:倉庫内でのロボットによる仕分けや、将来的な自動運転トラックの導入準備

- 新しい人材の確保:女性や高齢者、外国人労働者など、多様な人材の積極活用

- 業界イメージの刷新:「きつい、危険、汚い」から「技術力、専門性、社会貢献」へのイメージ転換

両問題共通の対策

- リモート業務の拡大:配送管理や顧客対応など、現場に出なくてもできる業務の在宅勤務化による働きやすさの拡充

- キャリアパスの明確化:ドライバーから管理職、専門職への道筋を明示

- 労働環境の抜本改善:給与水準の向上、福利厚生の充実、職場環境の整備

これらの技術革新と働き方改革により、物流業界は従来の「体力勝負」のイメージから脱却し、最新技術を駆使した魅力的な産業へと生まれ変わろうとしています。

人手不足という課題が、結果的に業界全体の近代化と労働環境の大幅な改善を促す契機となっているのです。

2つの課題から見える物流業界の未来

2024年問題と2030年問題は、一見似ているようで異なる課題です。2024年問題が「時間の制約」への対応だったのに対し、2030年問題は「人の絶対的不足」という根本的な構造変化への対応が求められます。

現在、物流業界全体が、この大きな変化に向けて様々な取り組みを進めています。

そして、私たち消費者にとっても、この変化は大きな意味を持ちます。より効率的で環境に優しい配送サービス、新しい技術を活用した便利な物流サービスが生まれることで、私たちの生活はさらに豊かになるでしょう。

また、物流業界の課題を理解することで、適切な配送時間の選択や再配達の削減など、私たちにもできる協力があることが見えてくるのではないでしょうか。