物流業界の安全管理において、「急がば回れ」の精神を体現する企業があります。

山口県萩市の有限会社吉部運送では、ドライバー一人ひとりに「ゆとり」を持たせることで、安全性と働きやすさの両立を実現しています。

安全担当の管理者の方に、その具体的な取り組みについて伺いました。

「ゆとり」こそが安全の基盤

―貴社が「輸送の安全」において特に力を入れている取り組みについて教えてください。

弊社が「輸送の安全」において注力していることは、ドライバー一人ひとりの運行に「ゆとり」を持たせることです。

ドライバーのゆとりとは大きく分けて2つあると考えています。

1つめは体調面です。1日の拘束時間が長かったり睡眠時間が短かったりするような無理な運行が続くと、身体のゆとりそのものがないことから体調不良になるのは当然のことです。

2つめは心理面です。「急がなければ!早くしなければ!」そんな心理状態では、自然とスピードが出たりイライラ運転になったり、視野が狭まって注意散漫になりがちです。

この2つのゆとりを持たせるために欠かせないのが、運行管理者とドライバーのコミュニケーション。

管理者目線で全ての物事を決めてしまうと現実と乖離してしまう恐れがありますが、現場の意見をしっかりと取り入れることで、無理なく、急がなくても間に合う、ドライバーファーストな運行スケジュールを考えることができます。

法令遵守を「堅苦しくない」コミュニケーションで

―安全に関する日常的な取り組みにはどんなものがありますか?

安全に関する日常的な取り組みは法令遵守の呼びかけです。

運送業において道路交通法はもちろん、道路運送法など守るべき法律が日々の業務に絡んできます。

法律と聞くと堅苦しく難解なイメージをもたれがちですが、運行管理者とドライバーが日頃のコミュニケーションの中で守るべきこと、やるべきことの情報共有をすることで、そのイメージを変えてきました。

運送業では荷物を積んで運びさえすればOKという風潮が根強く、自分なりのやり方で仕事をする方が多かったのですが、法令遵守をはじめとして情報や問題意識を共有することで、運行のプロセスを大事に考えるドライバーが増えてきました。

長距離の運行時にどこで休憩するか、翌朝早い仕事がある時に休息時間である9時間を空けるためにどうするかなど、皆で問題を共有しあい、業務の最適化を図っているところです。その結果として「安全」というものがついてきているのかなと感じております。

データで支える個別指導体制

―ドライバーの教育体制について教えてください。未経験者も対象でしょうか?

法令遵守と無事故・無違反の徹底が、ドライバー教育の最たるものだと考えています。

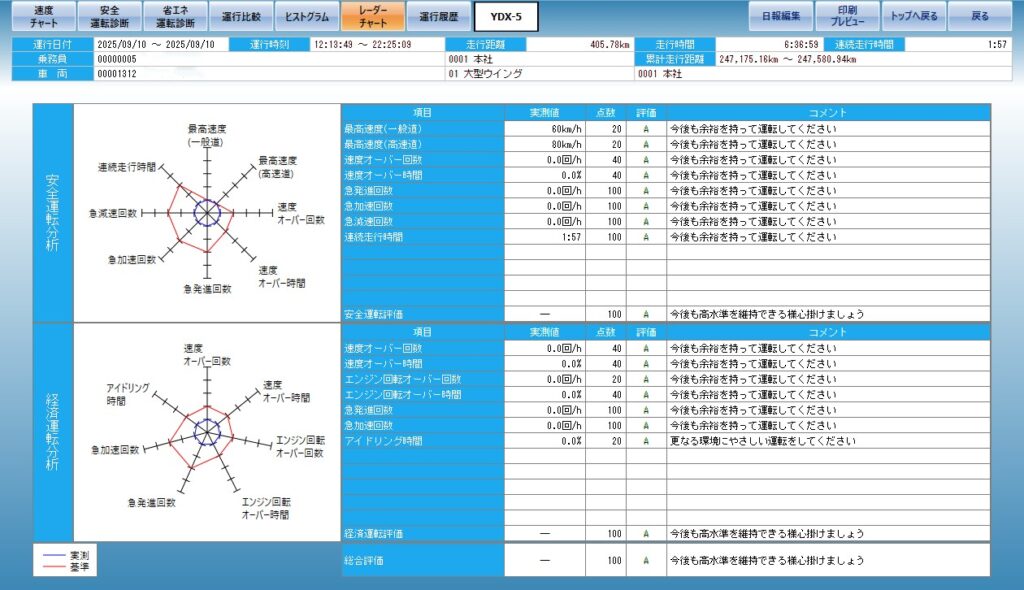

弊社では、中型トラック以上にデジタルタコグラフを搭載しており、そのスコアに基づき一人ひとりに合わせた教育をしています。

デジタルタコグラフとは、運転時間や休憩時間、速度などの運行データを自動的に記録・分析する装置です。

例えばスピード面においては、一般道では60km/hを遵守し、高速自動車道では80km/hを遵守するとスコアが大きく加点されるようにしています。

連続運転時間では、2時間以内に休憩をとるとスコアが大きく加点されます。

こうしたスコアの積み重ねをデータ化し、見える化できるのがデジタルタコグラフの強み。

データを基に、各ドライバーに意識してほしいことを伝えています。

スコアが良いドライバーにインセンティブを支給する強化月間を設けていることも、質の高いドライバー教育に拍車をかけています。

弊社ではかなり厳しめのスコア設定にしていますが、今ではおよそ90%のドライバーが常に90点以上の評価を出しています。

ここ数年、業界未経験のドライバーが3名ほど入社されましたが、ハイアベレージのベテランドライバーが同乗して指導・教育してくださった結果か、現在も安全かつ元気に業務に励んでおられます。

働き方改革で見えた新たな可能性

―2024年の働き方改革によって、労働環境や管理体制はどう変わりましたか?

運送業は拘束時間が長いというイメージがありますが、弊社の労働環境もそれに近い状況でした。

従来は荷主様の都合や道路事情に左右されて運行スケジュールが変わりやすく、ドライバーの裁量で運行ルートを判断していましたが、思い切って運行ルートの固定化を徹底しました。

業務に携わる各ドライバーにヒアリングを行い、誰がやってもこのルートを通るというような、マニュアルを策定しました。

わかりやすいところでは、全て高速道路を利用するといった内容です。

高速道路利用料として運行経費は増加しますが、従業員満足度はもちろんのこと、その他経費面がプラスに作用する面もあり、労働時間を削減しつつも給与面は下げず、むしろプラスを出せる状況にまでなってきています。

最近では「対価の見える化」に注力しており、なぜ給与がプラスになったのかがわかるよう、「手当」として給与明細に明記しています。

資格を持って業務に従事していれば資格手当が、手積みやタイヤ交換など身体に負担のかかる作業があれば作業手当をつけるようにしています。

これをやったから給与が上がった、ということをきちんと見える化することが、従業員のモチベーションアップになり、率先して業務に取り組む姿勢の醸成にもつながってきています。

法令遵守と従業員満足度の調和を目指して

―安全と働きやすさの両立について、貴社が大切にしている考え方は?

安全と働きやすさを両立するために重んじていることは、法令遵守と従業員満足度との調和でしょうか。

労働基準法第32条には「1日の法定労働時間の上限は8時間」と定められていますが、これはあくまでも最低限のルールです。

1日の労働時間が7.5時間に、さらには7時間で終わるようになれば、なお良いということです。

労働時間を削減しつつ、支給額自体も増やしていく賃上げを行うことで、従業員満足度がプラス方面に動いていくと考えています。

その実現のためには、利益ベースの原資を生み出す必要性があります。

いつもと同じ請負の仕事でも、やり方を少しずつアップデートしていく努力が大事だと考えます。例えば、先述の高速道路を使った運行など、思い切った舵取りも必要なのかなと。

もちろん高速道路を使うことで利用料という経費が発生します。しかし、実車時のトラックへの負担ははるかに軽減され、燃費は改善し、タイヤの摩耗も減り、アドブルーの消費量も減るなど、改善されていく要素があります。

一運行においては僅かですが、これらの積み重ねが長いスパンでは利益を残す結果につながります。安全と働きやすさの両立のためには、こうした当たり前のように聞こえることを一つひとつ真摯に取り組んでいくことが大切だと考えています。

吉部運送の取り組みから見えてくるのは、「ゆとり」を軸とした、働き方アップデートの実践例です。

安全性を高めながら従業員満足度も向上させる、そんな理想的な経営が現実のものとなっています。次回は、実際にこの環境で働くドライバーさんの声をお届けします。